点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

【编者按】这段时间,国产大模型深度求索(DeepSeek)风靡全球,引发人们对中国制造等话题的热议。在中华文明的历史长河中,很多精巧绝伦的文物凝聚着中国智慧。本期“文物会说话”有声海报专栏,甄选7件文物,通过有声海报与AI配音等形式,以第一人称视角,带你“深度求索”古代的科技创新。

(☝点击海报,聆听文物故事)

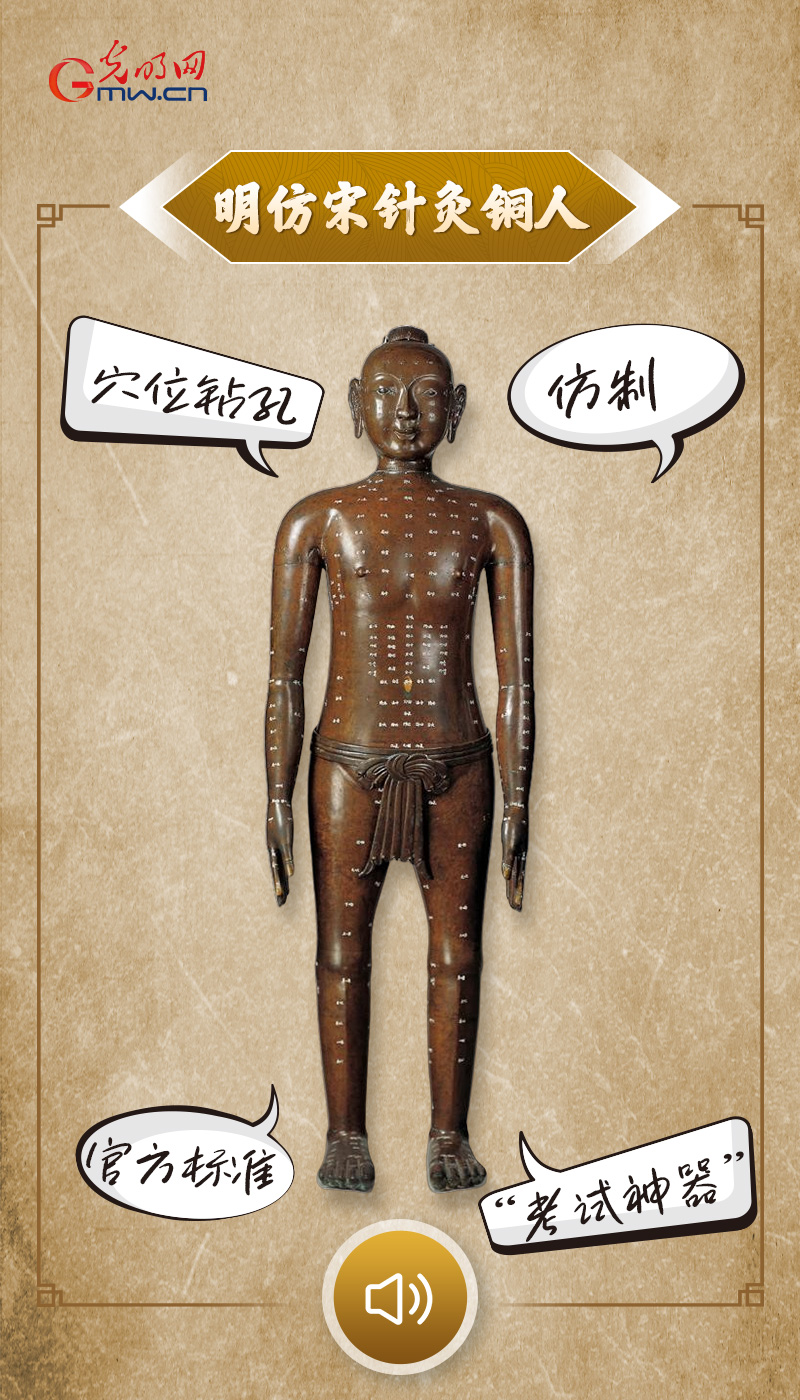

“放心扎,我不会疼,因为我是铜做的。不过,在考试的时候,你可以要扎仔细了。考试的时候,我身体的外部会铺满黄蜡,穴位被挡住,内部中空注满水,穴位扎准了,水会流出来,否则针不能刺入。所以,要好好学这些官方穴位标准,不然考试容易‘挂科’!”

——来自明仿宋针灸铜人的自述

文物简介:

明仿宋针灸铜人现藏于中国国家博物馆,通高213厘米。针灸是中国古代创造的一种独特的医疗方法。其特点是在病人身体的某个部位用针刺入,或用火的温热刺激烧灼局部,以达到治病的目的。前一种称作针法,后一种称作灸法,统称“针灸疗法”。

北宋天圣年间(公元1023年—1031年),在宋仁宗要求下,太医王惟一考订针灸经络,设计并主持铸造了两件针灸用的铜人模具。铜人与真人大小相似,胸腹腔中空,表面铸有经络走向及穴位位置,穴位钻孔。主要用于考核学生掌握针刺技术的熟练程度。元明两代曾屡次翻铸针灸铜人。此件针灸铜人,是明正统八年(公元1443年)仿照“宋天圣针灸铜人”铸造的。

监制:张宁 策划:李政葳 李春鹏 统筹:唐颖 储佩君 文案:李飞 制作:曾震宇 孔繁鑫 设计:杜丹

联合出品:光明网、国家文物局新闻中心

更多内容欢迎扫码关注“文物会说话”有声海报专题