点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

农历七月初七,是我国传统的七夕节。七夕节始于汉代,东晋葛洪的《西京杂记》中有“汉彩女常以七月七日穿七孔针于开襟楼,人俱习之”的记载,盛行于唐宋,至今已有2000多年的历史,是我国最具浪漫色彩的传统节日。

七夕本是古代历法的天文点,后来逐渐转变成岁时节俗,最终又演化成今天的情人节。古代七夕有着丰富多彩的节日活动,其中最主要、最经典的活动就是“乞巧”,即向织女星乞求智巧,因此七夕也叫“乞巧节”。又因为主要的活动参与者多为女性,因此又称作“女儿节”。

投针验巧

织女星是农历七月纺织之月的标志,古代女子将这颗高悬头顶的明星视作天上的织女之神,祈求它能够赐予自己心灵手巧的能力,让自己能够织出像云锦天衣一样美丽的锦缎。

在古代,人们常将“乞巧”的心愿寄托于一枚“绣针”之上,无论宫廷还是民间,都流行着与“针”有关的乞巧风俗。

明清时期,盛行“投针验巧”的乞巧风俗。明代沈榜曾在《宛署杂记》中详细描述“投针”的玩法:“燕都女子,七日,以碗水曝日中,各投小针,浮之水面,徐视水底日影。或散如花,动如云,细如线,粗如椎,因以卜女之巧。”

在七月七日这一天,女子们会提前一晚准备好“鸳鸯水”,所谓鸳鸯水 ,就是把白天、夜晚所取的水混合在一起,或是把河水与井水混合在一起。盆中的水经过一夜的放置和一天的曝晒后,水面会形成一层薄膜。午后,大家相约一起到院中,将针轻轻地放在水面上,针会因为水的张力漂浮在薄膜的上面,然后再看水底形成的各种针影,能够映出花朵、鸟兽、鞋子、剪刀等特殊形状的,就叫“乞得巧”。

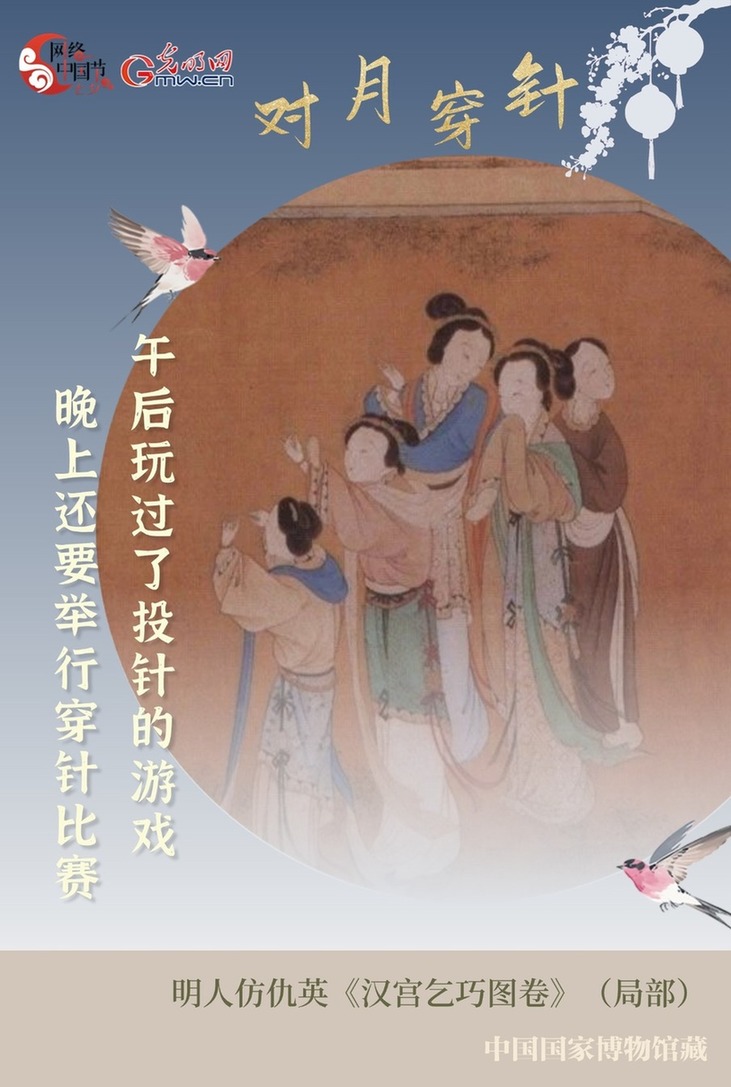

对月穿针

在乞巧风俗中,最著名的是穿针乞巧。在七夕的晚上,大家拿着五彩线和并排的九孔针在月光下穿针引线。谁穿得越快,意味着乞到的巧越多,全部穿过者叫做“得巧”。

唐人崔颢的《七夕》诗形象地描述了唐代长安七夕节穿针乞巧的风俗:“长安城中月如练,家家此夜持针线。仙裙玉佩空自知,天上人间不相见。”可见当时穿针乞巧风俗之盛。

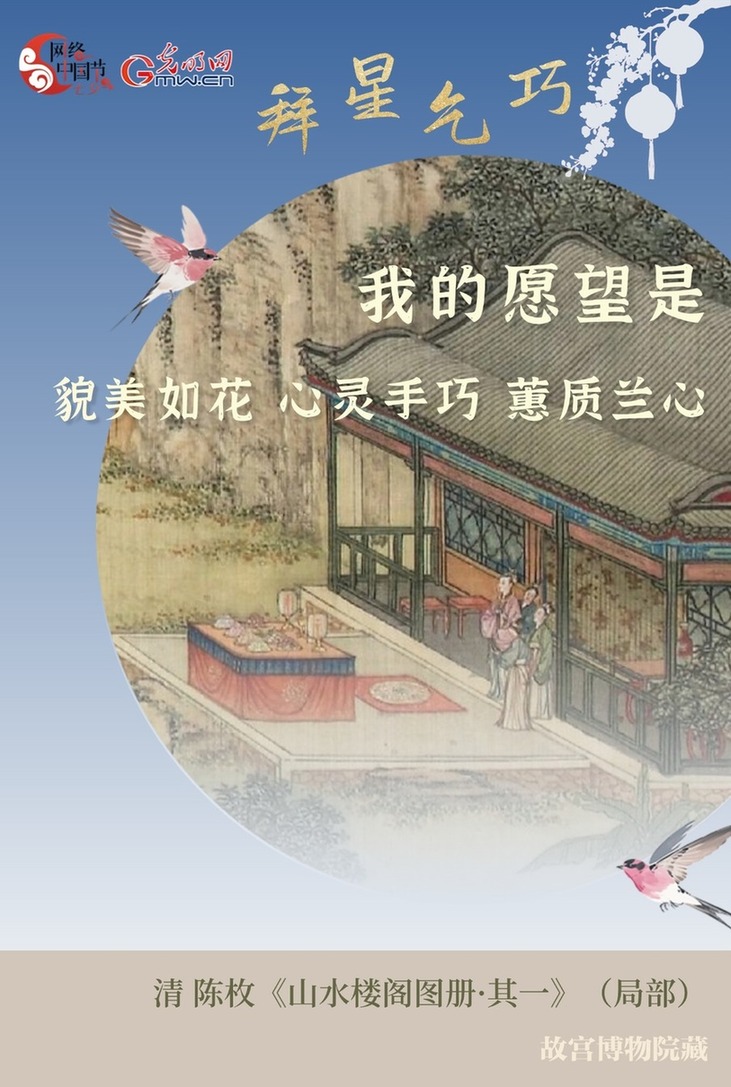

拜星乞巧

拜星乞巧,又叫拜双星、拜银河,是七夕的又一项流行活动。孙樵在《乞巧对》中写道:“孟秋暮天,当庭布筵。有瓜于盘,有果于盆。拜而言,若祈于神者。从而问之,对曰:‘七夕祈巧祀也。’”

拜星乞巧常常由一位有威望的女子牵头,邀上左邻右舍的姐妹们,少则五六人,多则十几人,聚会团拜。七月初七当天,要斋戒一天,沐浴净身,盛装打扮。

到了晚上,月光融融,清辉尽洒,初秋的夜风袭来,凉爽怡人。在庭院中安放一张供桌,摆上茶、酒、用西瓜雕刻的“花瓜”、蜜桃等时令果品以及五子(桂圆、红枣、榛子、花生、瓜子),有的还会将胭脂、香粉之类的化妆品也摆上供案,献给织女享用。

拜祭已毕,还会将祭献给织女的香粉分成两半,一半扔在房上,给织女享用,一半留给自己用。她们相信使用与织女共享的化妆品,可以保持自己的青春美貌。

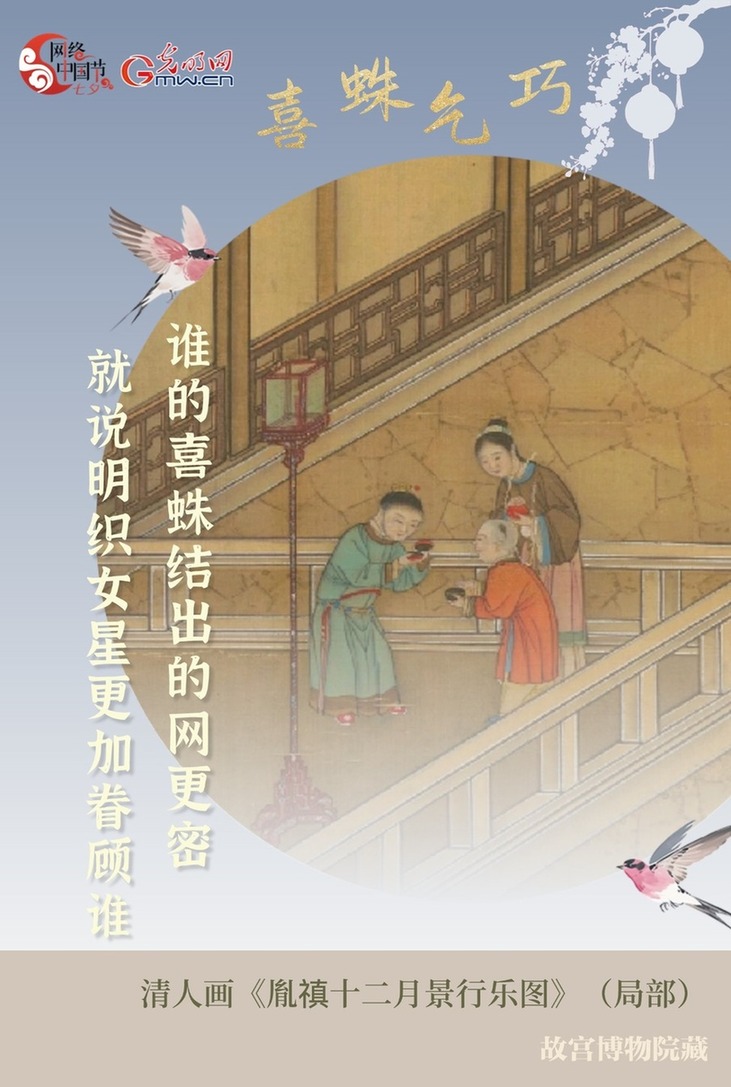

喜蛛乞巧

在古代七夕,还有一项名为“喜蛛乞巧”的活动。南朝的《荆楚岁时记》记载:“是夕,妇人结彩楼,穿七孔针,或以金、银、石为针,陈瓜果于庭中乞巧,有喜子网于瓜上,则以符为应。”

喜子是一种红色长腿小蜘蛛,古代女子会把它关进一个小盒子里,然后把这个装了蜘蛛的小盒子放在供桌上,或者挂在七夕用的彩楼角上,安静地等它结网。七夕第二天天亮后,大家洗完脸、烧完香,就屏息凝视认真地打开小盒子。如果喜蛛在织瓜果上蛛网特别密、匀称,形状圆溜,网线也清清楚楚,就会被认为得到织女的青睐,必然乞得灵心巧手。

巧果应节

七夕的应节食品,以巧果最为出名。巧果又名“乞巧果子”,款式极多,主要的材料是油面糖蜜。《东京梦华录》中称之为“笑厌儿”“果食花样”,图样则有捺香、方胜等。宋朝时,市街上已有七夕巧果出售。心灵手巧的女子还会捏塑出各种与七夕传说有关的花样,或是奇花异鸟,或是故事传说。

赓传千年的七夕节,不仅有爱与美、巧与智,还有民俗的传承、情感的寄托。斗转星移,岁比不同,每到农历七月,织女星都会高悬头顶的夜空,散发出明亮的光华。七夕之夜,天阶夜色凉如水,让我们仰望夜空,接收这份来自星河的祝福。

整理:光明网李卓凝