点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

8月28日,“太保墉燕——房山琉璃河遗址专题展”在首都博物馆开幕。作为首都博物馆 “北京历史文化展”系列展览的首展,本次展览聚焦的琉璃河遗址是燕山南麓目前已知面积最大的西周遗址,同时也是国内迄今发掘时间最长、规模最大、内涵最丰富的西周封国遗址。

展览以“封疆—营都—立制—保护”为主线,通过“受命北疆”“燕都肇建”“鼎天鬲地”“传承永续”四个单元,系统呈现了琉璃河遗址的考古成果与保护实践。展览共展出180件(套)珍贵文物,其中首次展出文物113件(套),占比之高在首都博物馆近年展览中尤为显著。

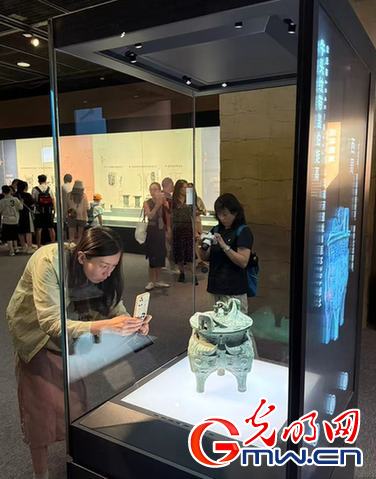

观众观看堇鼎

步入展厅,第一件藏品便是堇鼎。堇鼎是北京地区出土青铜礼器中体形最大、最重的一件,代表着北京地区青铜文化发展的最高水平。西周注重食器组合,鼎和鬲作为烹饪器,是西周礼器组合的中心,多被成组使用。堇鼎也与被列入禁止出国(境)展览文物名录的牛头纹带盖伯矩鬲一起组成“鼎天鬲地”组合,反映了西周时期的礼乐制度和文化特质。伯矩鬲艺术设计和铸造工艺极为高超,是周初青铜器中的杰作。这两件藏品,也是首都博物馆的镇馆之宝。

堇鼎内部铭文

观众观看伯矩鬲

克盉和克罍1986年出土于琉璃河遗址M1193号大墓。两件藏品内部刻有相同的铭文各43字,从铭文的内容“命克侯于燕”来看,这两件器物属于西周初年燕国的第一位燕侯“克”。克盉和克罍不仅是北京“城之源”的文字证据,也是周王室分封燕国、经略北方的文字证据,标志着北京地区在西周早期便被纳入周王朝的政治疆域版图。

克罍(上)和克盉(下)

首次联展的还有载有“太保墉匽(燕)”铭文的三件“作册奂器”——鼎、卣、觯。这三件藏品2021年发掘自小型贵族墓M1902,墓主人为“作册奂”。“奂”是姓名,“作册”为官职,属于史官或书记员。从器内铭文可知,太保(即召公奭)在燕地筑城后,在燕侯宫举行宴飨并赏赐作册奂贝币,作册奂用此制作青铜器以祭祀其父亲辛。M1902共出土5件青铜容器,均铸有相同的铭文,其中“太保墉匽(燕)”一句出现了7次。作册奂器及其铭文是北京建城史最早的出土文献,实证北京3000余年的建城史,在世界城市史研究中具有重要价值。

作册奂鼎(左)和作册奂卣(右)

作册奂觯

展览中另一组颇受关注的展品,当属“一错三千年”的伯鱼簋和圉簋。圉簋20世纪70年代出土于253号墓,而伯鱼簋2021年出土于对同一墓葬群的重新发掘。伯鱼簋的整体造型和纹饰与圉簋非常相似,器盖上有六字铭文“白(伯)鱼作宝尊彝”,与圉簋的器身铭文相同,却与自身器内底铭文不同。伯鱼簋的器内底铭文为“王于成周,王赐圉贝,用作宝尊彝”,又与圉簋的器盖铭文相同。这样一来,同一件青铜器上就出现了两个名字。

专家推测,这两件器物可能属于同一个作器者,即“伯鱼”或“圉”。三千年前的人们在下葬时将两件器物混淆,直到三千年后的今天才被发现。展览中,两件器物依然各自按照出土时的“错误”样式进行陈列,让人们得以一窥这件三千年前的趣闻。

伯鱼簋(左)和圉簋(右)

2025年,琉璃河遗址入选“2024年度全国十大考古新发现”,本次专题展也是十大新发现中首个系统展览项目。琉璃河遗址是北京三千余年城市文明的历史见证。近年来,琉璃河遗址的考古新发现、研究成果与“太保墉匽”等重要出土文献,从不同角度证实了北京自西周以来的城市建设史,见证了北京逐渐从北疆之地发展为一国之都的关键转变,反映了首都北京三千余年赓续不断的建城史。本次展览不仅是琉璃河遗址考古成果的集中展示,更是一场文明的传承与守望。(文/图 光明网记者 张晨昊)