点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

【编者按】刚刚过去的汛期,我国降雨呈现“南北多、中间少”的分布格局。夏秋季节雨水增多,易发生洪涝灾害,是我国自古以来面临的自然现象。先民在长期的历史实践中,逐渐摸索、创造出不少治水兴水的有效手段。本期“文物会说话”有声海报专栏,甄选6件特色文物,以第一人称视角,通过有声海报与AI配音等形式,带你探寻我国古人整治水利、防治水患中的智慧。

(☝点击海报,聆听文物故事)

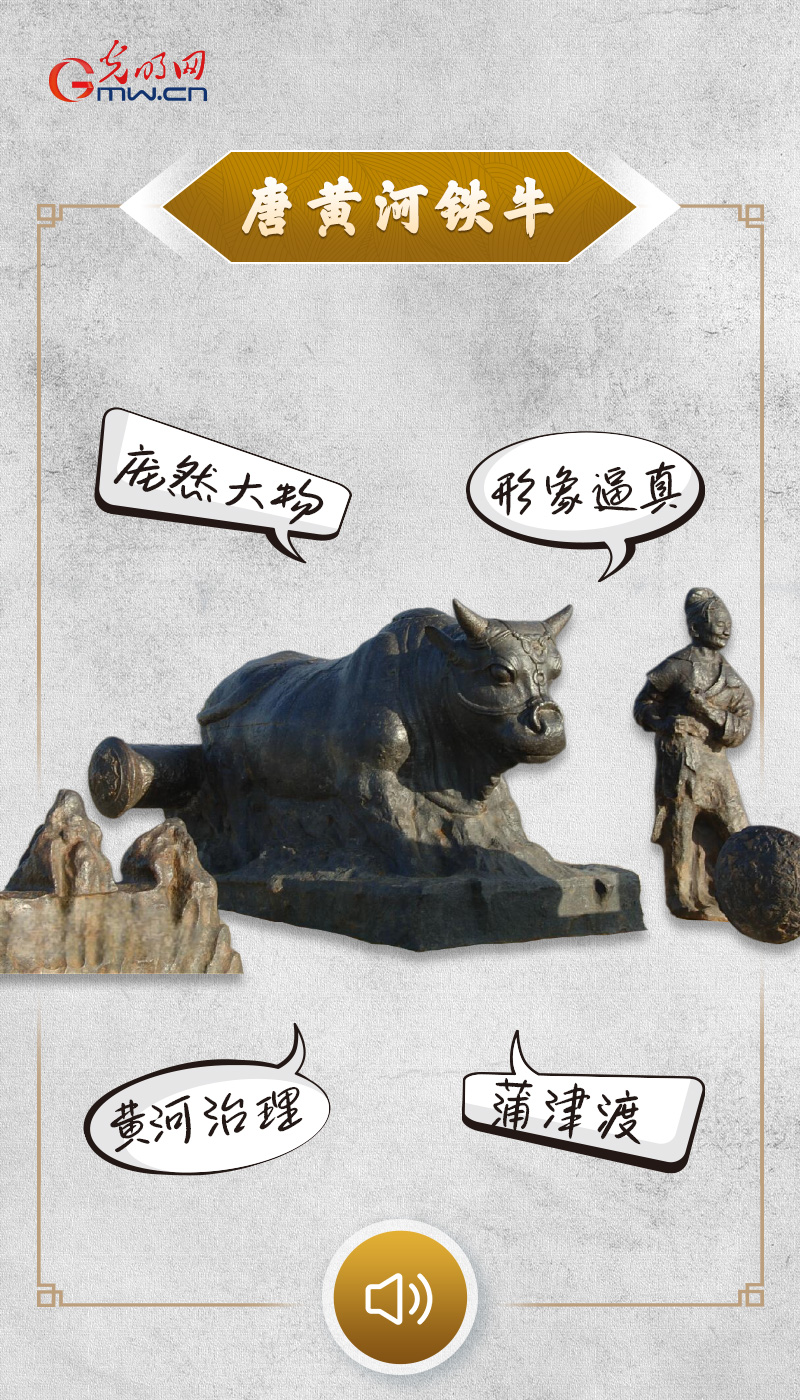

“历史上,黄河水患多发,先民千百年来一直致力于治理黄河洪水泛滥的问题。同时,我们所处的蒲津渡,是黄河边的一处交通要津,人们在这里建起了能够抵御河水冲击的铁索浮桥。因此,我们庞大、沉重的身躯,即承担着桥墩的功能,又凸显着人们对黄河安澜所作的努力。”

——来自唐黄河铁牛的自述

文物简介:

唐黄河铁牛现位于山西永济黄河古道两岸,共四尊。铁牛铸于唐开元十三年(公元725年),以稳固蒲津浮桥,维系秦晋交通。元末桥毁,久置不用,后因黄河河道变迁,铁牛没入水中,1989年重现于世。铁牛分为两组,两牛一组,呈前后排列姿态,面朝西方。铁牛每尊高约1.9米,长约3米,宽约1.3米。牛尾后有横轴,用于拴连桥索,轴头有纹饰,各轴不同,分别有连珠饰、菱花、卷草、莲花等。牛侧均有一铁铸高鼻深目胡人作牵引状,四牛四人形态各异,大小基本相同,据测算,铁牛各重约30吨,加之下方的底盘和铁柱,各重约70吨。

铁牛和蒲津渡遗址,共同展现了我国古代桥梁交通、黄河治理、冶金铸造等方面的成就,为历史地理、水文地质、河道变迁、环境考古以及黄河治理等方面的研究提供了资料。

监制:张宁 策划:李政葳 李春鹏 统筹:唐颖 储佩君 雪晓楠 文案:孔繁鑫 制作:孔繁鑫 曾震宇 设计:杜丹

更多内容欢迎扫码关注“文物会说话”有声海报专题