点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

世界遗产达60项,博物馆年接待观众近15亿人次

文物事业高质量发展迈出坚实步伐(权威发布·高质量完成“十四五”规划)

数据来源:国家文物局

制图:汪哲平

9月10日,国务院新闻办举行“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会,介绍“十四五”时期文物事业高质量发展有关情况。

文化和旅游部副部长、国家文物局局长饶权表示,“十四五”时期,国家文物局认真贯彻落实党中央、国务院决策部署,文物事业高质量发展迈出坚实步伐,取得历史性成就。

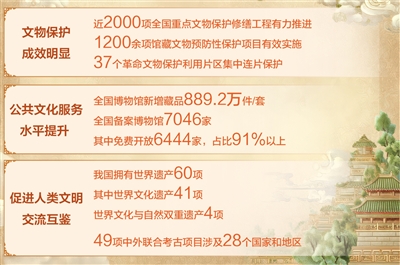

文物保护状况全面改善,文物安全形势总体向好

坚持保护第一,守护国之瑰宝。“十四五”时期,文物保护力度持续加大、成效明显。饶权介绍,近2000项全国重点文物保护修缮工程有力推进,1200余项馆藏文物预防性保护项目有效实施,37个革命文物保护利用片区集中连片保护。文物安全形势总体向好,在整治法人违法、打击文物犯罪、防范安全风险方面,取得了积极成效。

文物保护立法实现重要突破。新修订的《中华人民共和国文物保护法》自今年3月1日起施行,标志着文物事业进入依法治理新阶段。《中华人民共和国水下文物保护管理条例》修订公布,理顺了水下文物保护管理体制和执法机制,助力了我国水下考古水平跻身世界前列。国家文物局副局长孙德立介绍,目前,我国已经形成了以文物保护法为统领,6部行政法规、10部部门规章、400多部地方性法规为主体的文物保护法律体系,构筑起了依法保护文物的“铜墙铁壁”。

新修订的《中华人民共和国文物保护法》,首次纳入流失文物追索返还相关表述,加大流失文物追索工作中的跨部门协同力度。国家文物局副局长解冰表示,目前已有圆明园石柱、丰邢叔簋等35批次537件/套流失文物艺术品回归祖国,特别是迄今为止发现最早的帛书——长沙子弹库战国帛书《五行令》《攻守占》,在流失美国79年后回归了祖国。

科技对文物工作的引领作用日益明显。近年来,聚焦文物“防、保、研、管、用”等应用领域的科技攻关取得了重要进展。国家文物局副局长乔云飞介绍,卫星遥感、无人机、物联网、人工智能等手段广泛应用,火灾探测、自动灭火、防盗预警等新装备大幅提升了文物风险监测预警的能力;土遗址病害诊断评估、防风化技术研发系统化推进,文物病害科学诊断方法和动态监测技术均取得了突破。

博物馆事业蓬勃发展,有力保障人民群众文化权益

博物馆是保护和传承人类文明的重要殿堂。“十四五”时期,全国博物馆新增藏品889.2万件/套。全国备案博物馆7046家,其中免费开放6444家,占比91%以上。全国备案博物馆年接待观众近15亿人次。“基本建立起类型丰富、主体多元、普惠均等的现代博物馆体系,我国博物馆事业实现蓬勃发展。”乔云飞说。

在传播文化、服务公众方面,5年间,中央累计投入免费开放补助资金超150亿元,博物馆接待观众超41亿人次,连年组织“博物馆里过大年”等活动,积极推进博物馆数字化建设,提升公共文化服务水平,有力保障人民群众文化权益。

在以文化人、以文育人方面,全国每年举办展览超4万个、教育活动超50万场次,有力推动了中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化传承,充分发挥了博物馆的教育功能,增强了人民精神力量。

“博物馆热”也带来“预约难”的问题,特别是在节假日,一些热门馆“一票难求”。“这对博物馆工作提出了新的要求和期盼。”乔云飞介绍,“对此,我们积极指导各地文物部门和热门博物馆采取一系列有效举措。”一方面,增强供给能力,通过大馆带小馆,巡展、借展、联合办展、“云展览”等方式,把更多优质文化资源送到基层;另一方面,提升服务质效,科学实施预约机制,丰富优质文博内容,优化参观线路,提升公众参观体验。特别是在寒暑假和节假日,通过调整单日预约量、取消闭馆日、延长开放时间等方式主动应对,最大限度满足观众需求。

乔云飞表示,下一步将继续加强博物馆建设科学规划,推动各级各类博物馆差异化、特色化发展,构建与经济社会发展水平相适应、与公众美好生活需求相契合的博物馆“生活圈”。

增进人文交流,向世界讲好中国故事

“十四五”时期,世界文化遗产申报捷报频传,北京中轴线、西夏陵等列入《世界遗产名录》。

“我国拥有世界遗产60项,其中世界文化遗产41项、世界文化与自然双重遗产4项。”解冰介绍,目前,“景德镇手工瓷业遗存”“三星堆—金沙遗址”“江南水乡古镇”“海上丝绸之路”申遗工作正在稳步推进。

践行全球文明倡议,不断丰富世界文明百花园。由中国倡议的首个区域性文化遗产领域政府间国际组织“亚洲文化遗产保护联盟”正式成立,成员国、伙伴国、观察员国扩展至20个,牵头成立国际标准化组织文化遗产保护技术委员会,为文化遗产国际治理体系建设贡献中国智慧、中国力量。饶权介绍,“十四五”时期,我国在4个国家开展6处文物古迹保护修复,49项中外联合考古项目涉及28个国家和地区。

增进人文交流,向世界讲好中国故事。一大批文物进出境精品展览擦亮中国文化遗产“金色名片”,举办文物进出境展览和交流活动300余场。推出“秦汉文明展”“丝绸之路”等文物外展知名品牌,引进“金字塔之巅:古埃及文明大展”等重磅文物进境展览,有力发挥文物资源独特魅力。

为世界文明起源研究作出原创性贡献。中华文明探源工程构建人文社会科学和自然科学交叉融合的研究范式,提出文明定义和认定进入文明社会的中国方案。饶权介绍,我国考古发掘方舱、移动实验室等专有装备已达到世界先进水平,南海西北陆坡一号、二号沉船深海考古取得重大突破,上海长江口二号古船成功实施整体打捞和考古发掘,推进考古跨学科研究和出水脆弱文物保护新范式。

“由我国牵头发起的世界丝绸互动地图、‘瓷器起源、传播与全球化’等国际文物科技合作计划吸引了国际学术界的广泛参与,文物在促进人类文明交流互鉴中的价值不断凸显。”乔云飞说。

人民日报记者 李卓尔