点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

【编者按】有农谚说,“霜降见霜,米谷满仓。”深秋时节,秋收、秋种、秋管农事繁忙,柿子、萝卜、秋梨轮番“上新”。而随着天气渐寒,庭院之中已是“满园花菊郁金黄”,枫林之间处处“霜叶红于二月花”,别有一番属于这个季节的韵味。本期“文物会说话”有声海报专栏,甄选5件特色文物,以第一人称视角,通过有声海报与AI配音等形式,带你感受浓浓秋意的魅力。

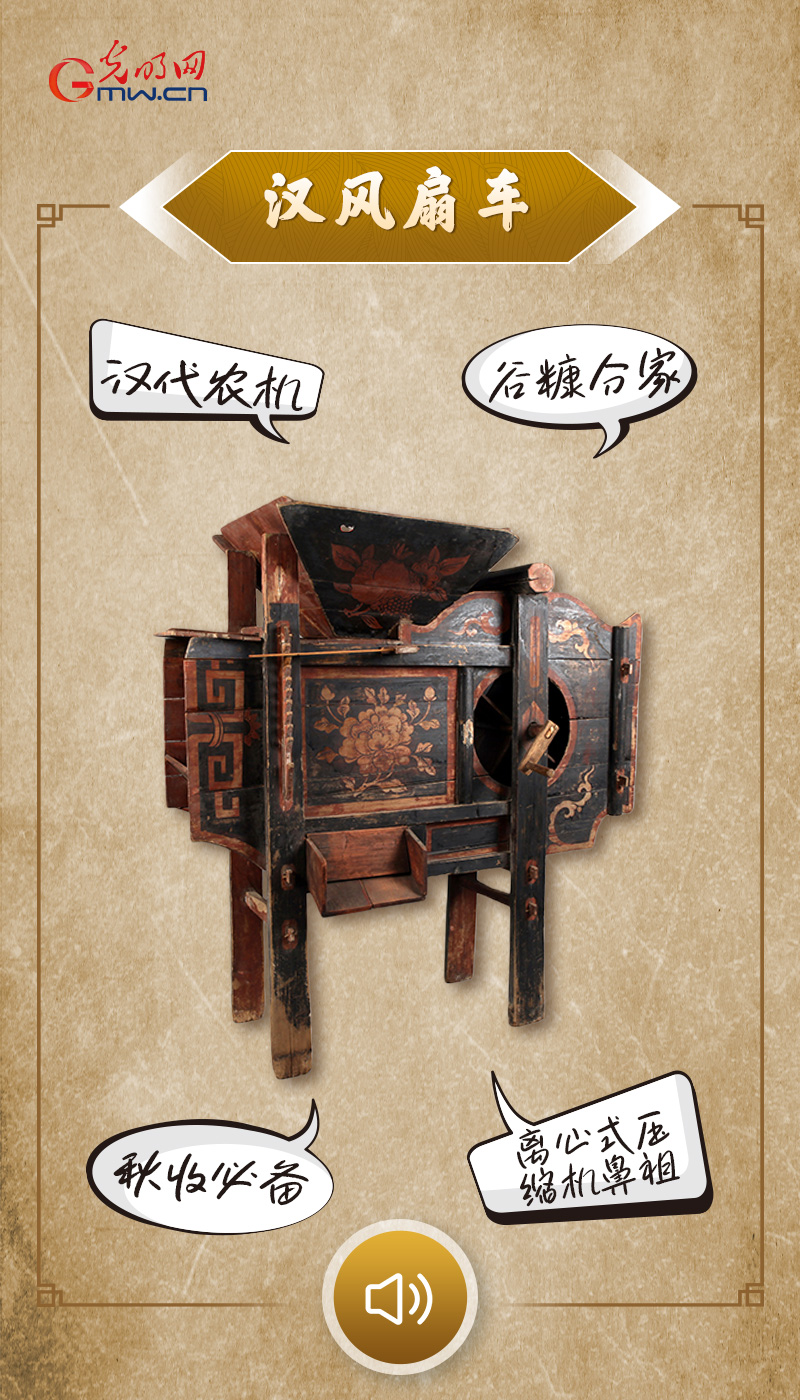

◆汉风扇车

(☝点击海报,聆听文物故事)

“我出现之前,人们借助自然风来吹走稻谷中的杂物,而我使清选谷物的过程从被动利用风,进化到了‘主动制造风’——等稻谷晒得差不多,人们把它倒进我的怀里。我转得呼呼作响,谷粒乖乖下沉,谷壳、草秆被一一请走。我可以自豪地拍着风箱说,颗粒归仓有我的功劳!”

——来自汉风扇车的自述

文物简介:

汉风扇车现藏于中国农业博物馆。风扇车是一种清选谷物的脱粒工具,在现代农业机械普及前,综合了多个物理原理的风扇车,曾是“机械化”程度最高的农具。摇动风扇车侧面的曲柄,让风扇转动产生气流,饱满的谷粒在重力作用下从出料口流出,而谷壳、糠皮等较轻的杂物从出风口吹出,谷粒与杂物即可分开,摆脱了“扬谷法”对天气的依赖,减轻劳动强度、提高劳动效率。

与中国的风扇车相比,欧洲同类装置约在1556年才出现,其进风口设计仍停留在中国汉代的早期水平。直到18世纪中国风扇车传入欧洲,闭合式旋转风箱才在欧洲得到普及。风扇车不仅对欧洲农业机械的发展产生了促进作用,也堪称是离心式压缩机的鼻祖,对西方近现代鼓风机械的发明具有一定影响。

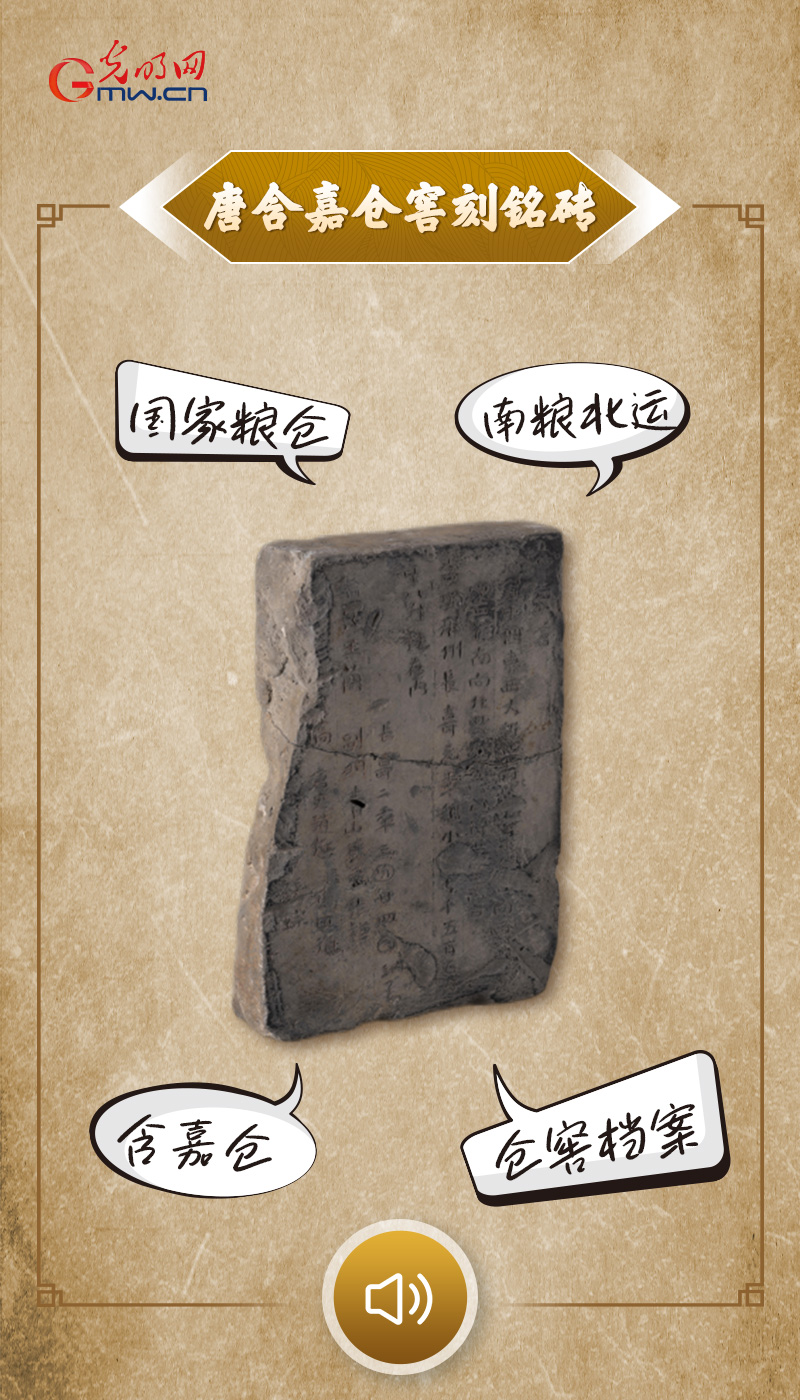

◆唐含嘉仓窖刻铭砖

(☝点击海报,聆听文物故事)

“我原本只是粮仓口的一块砖,直到1300多年前的那个十一月八日,一批来自苏州的糙米运抵洛阳,人们把产地、数量、入窖时间及管理人员的名字刻在我身上,我便成了国家粮仓的仓储管理档案。若你想了解我所生活的年代,粮食由哪里出产,大量的粮食如何运送到都城、在哪里储存、如何计量,以及有哪些粮食管理制度,那么读懂我就够了。”

——来自唐含嘉仓刻铭砖的自述

文物简介:

唐含嘉仓窖刻铭砖出土于河南洛阳驾鸡沟19号仓窖,现藏于洛阳隋唐大运河文化博物馆。该砖长宽各33厘米,阴刻10行110余字铭文,详细记载仓窖坐标(含嘉仓东门从南第二十三行从西第五窖)、储粮来源(苏州糙米)、数量(一万三千石)、入窖时间(武则天通天二年征收、圣历二年十一月八日完成入窖),以及仓史王亮、监事张威等八位管理职官信息。

刻铭砖作为仓窖“入库凭证”,印证了《旧唐书》记载的档案管理制度,揭示了隋唐大运河漕运体系与粮食调配的运作机制,实证了含嘉仓作为中国古代最大粮仓的地位。2014年,刻铭砖所在的含嘉仓遗址作为大运河附属设施,被联合国教科文组织列入世界遗产名录。

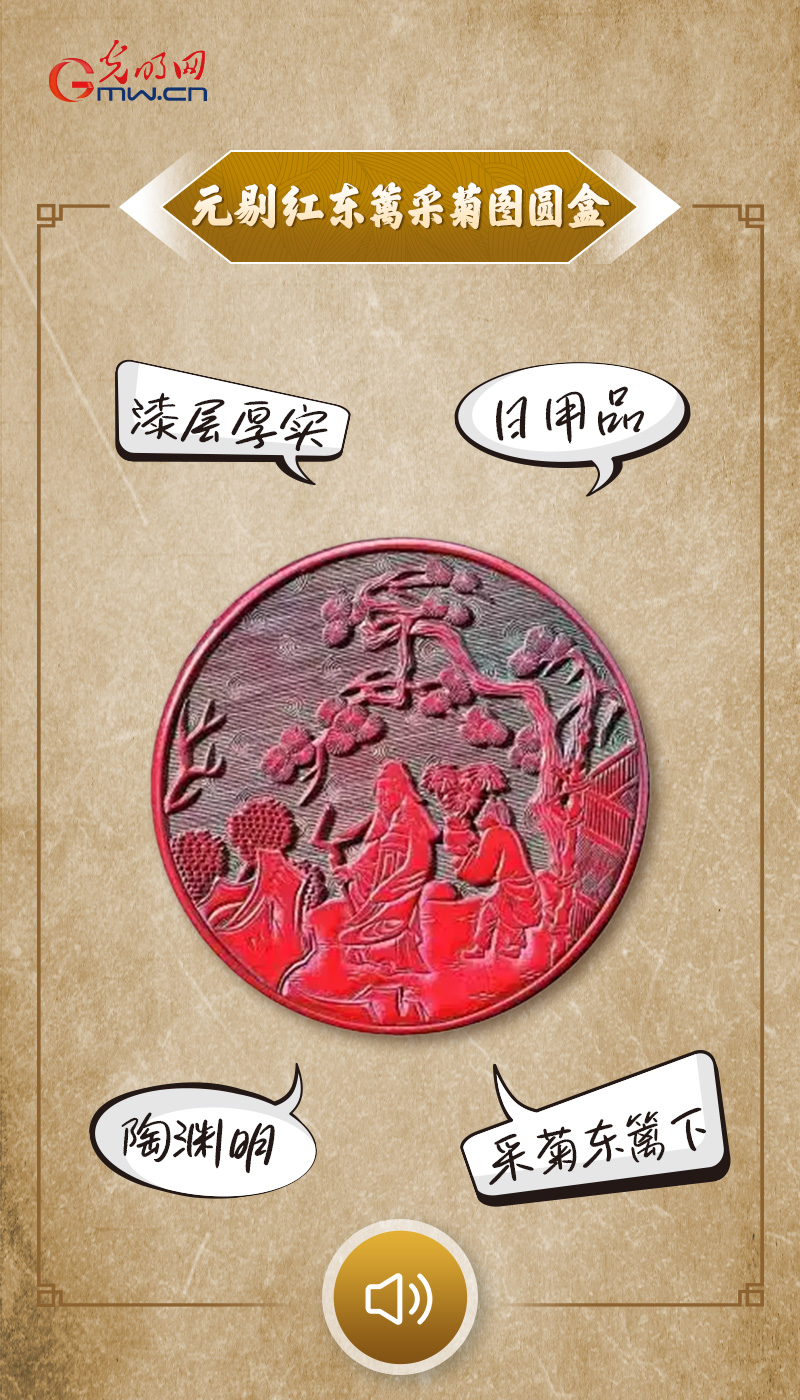

◆元剔红东篱采菊图圆盒

(☝点击海报,聆听文物故事)

“大约700年前,匠人先在我的身上层层髹漆,待漆层半干,描上画稿,便可在厚厚的漆层上雕刻:一位头戴风帽的老人执杖缓行,身后一侍童捧着盛开的菊花。深秋时节,百物敛声而菊正盛,‘采菊东篱下’的悠然意境,就这样凝固在我身上。虽然我肚子里的物品早已不知所踪,但经过了时间的洗练,我依然散发光彩,完好无缺。”

——来自元剔红东篱采菊图圆盒的自述

文物简介:

元剔红东篱采菊图圆盒现藏于上海博物馆。盒呈圆形,外髹枣红色漆,盒内及底部髹黑漆。此器漆色幽暗,漆层厚实,漆质坚硬,剔刻犀利,雕工娴熟,构图疏朗,景物简洁,人物比例较大,属于元代剔红器的独特类型,是仅有的两件出土元代剔红器之一。

深秋正是赏菊时。盒面中心雕一老者头戴风帽,身着袍服,策杖而行;后随一仆童,双手捧着一盆盛开的菊花。行云流水般的曲线做锦地,布满空间。整个画面表现着陶渊明“采菊东篱下,悠然见南山”的意境。

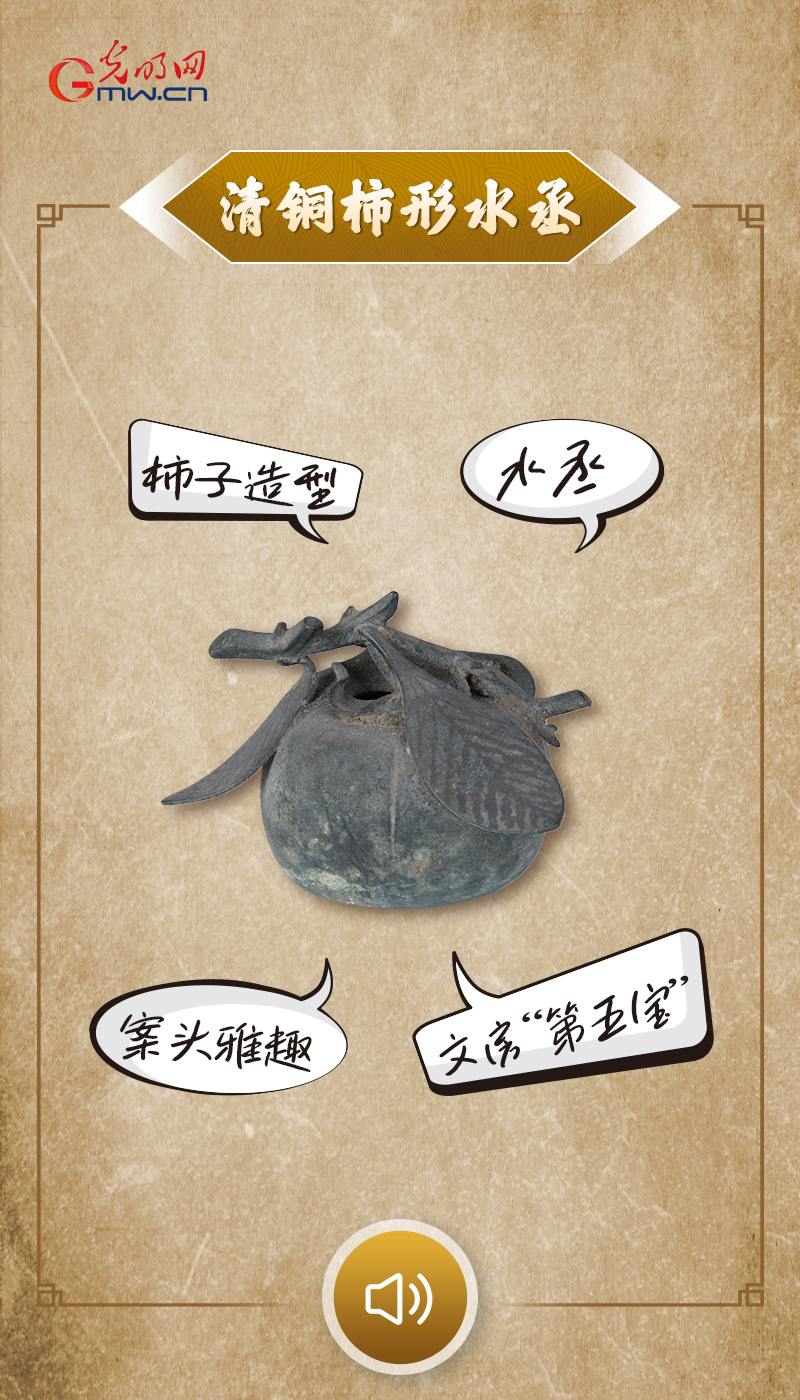

◆清铜柿形水丞

(☝点击海报,聆听文物故事)

“我是文房里的一个小器具,用来为砚台添水。与常见的圆腹水丞不同,我被打造成一枚成熟的柿子,果柄、弧度和底部的棱,都照着真实果子制成。秋后柿子红,我猜,我的主人把我放在案头,或许是想安放他的心境和雅致吧。”

——来自清铜柿形水丞的自述

文物简介:

清铜柿形水丞现藏于青岛市博物馆,高7厘米,底径2.4厘米,以铜铸成。古人以水研墨,砚石旁需有一小物辅助,用于储存清水、方便添水。此件小物就是“水丞”,是文人日常书写体系中的实用小器,最早出现在秦汉时期,距今已经有2000多年的历史。笔墨纸砚作为“文房四宝”为人们所熟识,而水丞也被不少文人称为文房“第五宝”。“柿形”器物的选择也彰显了主人独特的雅致。

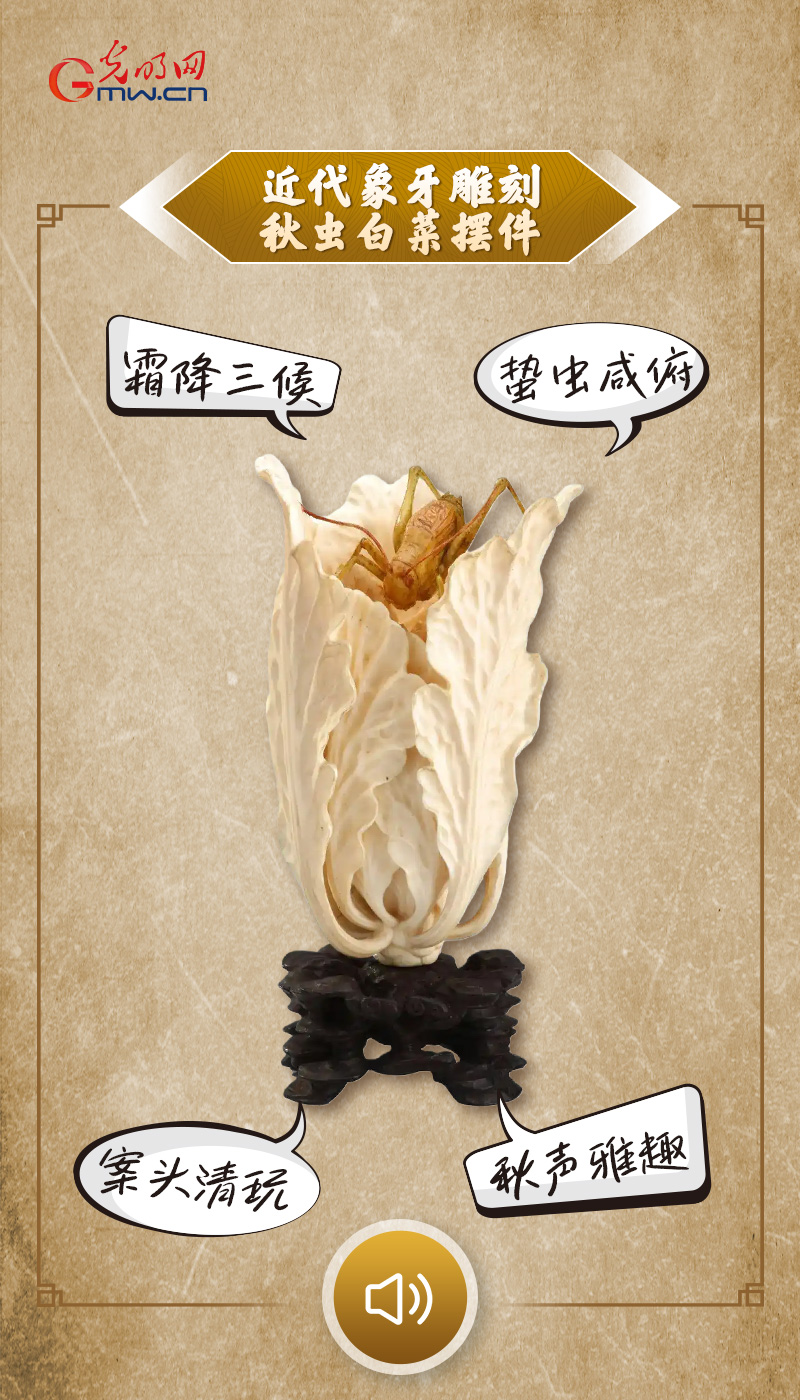

◆近代象牙雕刻秋虫白菜摆件

(☝点击海报,聆听文物故事)

“我是一件精巧雅致的雕刻摆件,匠人将我雕琢成一棵鲜活的白菜,叶片层叠舒展,筋脉依稀可见。最让人意外的是,一只蝈蝈正伏在叶片上,仿佛下一刻就要振翅鸣叫。霜降时节分为三候,其中有‘蛰虫咸俯’一说。秋意渐深,将我置于案头,不见秋风却能感受秋天的生机与情趣。”

——来自近代象牙雕刻秋虫白菜摆件的自述

文物简介:

近代象牙雕刻秋虫白菜摆件现藏于扬州博物馆,是一件集工艺、审美与自然意趣于一体的案头清供。此摆件最宽处7厘米,连座高13.7厘米,雕刻一棵翻卷的白菜,其上一蝈蝈正在啃噬白菜,白菜下设镂空云纹木座一只。

霜降有三候:一候豺乃祭兽,二候草木黄落,三候蛰虫咸俯。当草木凋零、百虫入穴冬眠之时,这件近代象牙雕刻秋虫白菜摆件,以极致工艺凝结了晚秋的生机,于方寸之间,尽显匠人对自然万物的细致观察与精湛技艺。

监制:张宁 策划:李政葳 李春鹏 统筹:唐颖 雪晓楠 文案/制作:孔繁鑫 曾震宇 张清硕 设计:杜丹

往期回顾:

更多内容欢迎扫码关注“文物会说话”有声海报专题