点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

《中国美术报》2025年11月3日 09版

近期,“文明的对话生命的问答——徐冬冬二十四节气抽象绘画学术展”在中国美术馆举办,不仅展现了他50余年求真、问道的艺术脉络,更为中国抽象绘画的探索、中国式抽象思维的树立,呈现了一个不可多得的实践案例。

特别是展览中的“二十四节气·七十二候”系列组画,72件作品虽然没有具体刻画某一时节的代表物象,但随着作品从“立春”走到“大寒”,感受春生、夏长、秋收、冬藏,恰如其分地呈现出一年四季的时令更迭、季节流转、物候演变。这得益于徐冬冬对中华传统文化的深刻领悟,对中国式抽象思维的深入思考和创新表达。

徐冬冬出生于北京的医疗和教育世家,虽然家人多是从事教育和医疗行业,但他自幼最感兴趣的却是艺术。少年时,他床头挂着的是徐悲鸿的画,床尾是沈尹默的书法,而故宫博物院和北京图书馆(今中国国家图书馆)则是他的启蒙之处。在故宫博物院,徐冬冬沉溺于笔墨云烟,在临摹历代名画真迹中与倪瓒相遇;在北京图书馆,他神游于字里行间,在研读典籍时与熊十力神交。倪瓒和熊十力不仅以其学识吸引着年轻的徐冬冬,更以其品德、精神对他影响至深。

也正是由于传统文化的熏陶,徐冬冬早早地就找到了自己的志趣。本次展览中,就有一幅徐冬冬创作于1975年名为《自画像》的写意作品。画作中是一处篱笆门,上有几条藤蔓随性而垂,上题“寄人篱下”“苦藤写于书屋”,而“苦藤”“寄人篱下人”,正是徐冬冬的字和号。作品虽无人物,但展现的却是他的品格追求和精神世界。也正是这种在传统中的深耕,让当年仅28岁的徐冬冬就在中国美术馆举办了个展。

在深研中国传统意象绘画之余,徐冬冬受林风眠、赵无极的影响,从西方印象派入手,开始了对中国印象绘画的探索。他从莫奈、塞尚、梵高等大师的作品中,找到新的启示,也引发了他从材料到技法再到形式的不断突破。20多年前,他跳出了印象绘画,走向了探索中国抽象绘画之路,并延续至今。

“乾坤衍”“距离”“围与不围”“音乐”“诗”“太极”“道”等系列作品中,徐冬冬一直在用抽象绘画的形式,思考着关于社会、历史、哲学等方面的问题。最终,他从2013年开始,将中国哲学中“气”的概念引入创作,以中国抽象逻辑思维语言进入到“二十四节气·七十二候”系列组画。在“二十四节气·七十二候”系列组画中,徐冬冬抛却了传统的形,直取其意,并将春露、夏雨、秋沙、冬雪等自然之物化入画中,将彼时彼刻的自然流转凝固在画作中。

在徐冬冬看来,“画画不是目的,问道才是根本”,所以他在作品中,不拘泥于具体的技法技巧,而是以心入画,探寻中国人独有的抽象逻辑思维。在这种以心造境中,作品展现出中国人特有的宇宙观、自然观、生命观。■

(作者系《中国美术报》副总编辑)

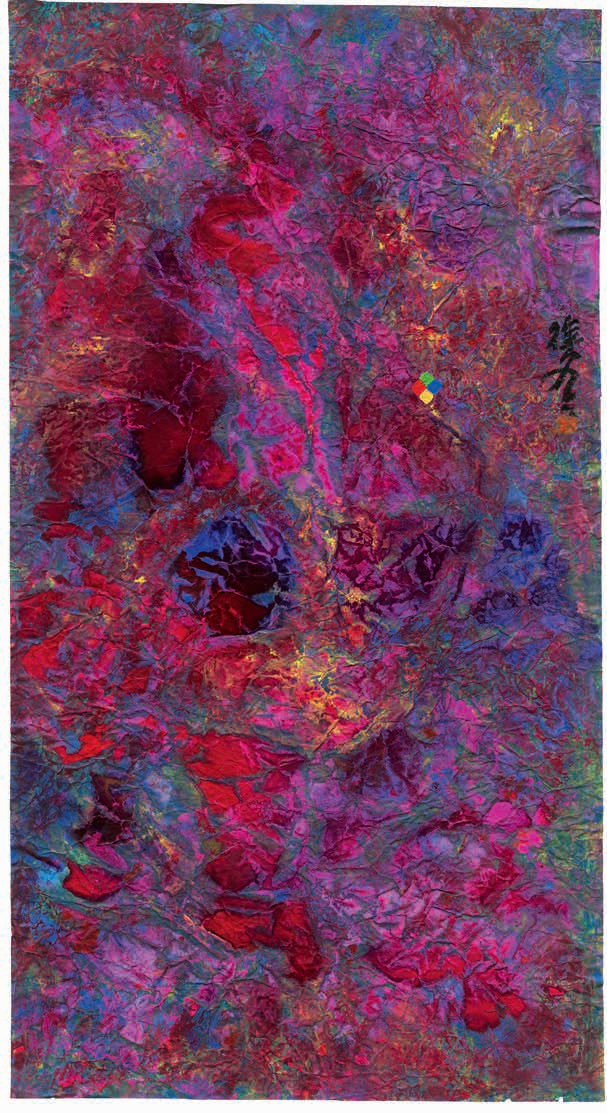

徐冬冬《癸巳年三月初八清明三候虹始见》

丙烯纸本 176cm×97cm 2013年

徐冬冬《丙申年四月十二立夏三候王瓜生》

丙烯纸本 176cm×97cm 2016年

徐冬冬《乙未年五月初八夏至初候鹿角解》

丙烯纸本 176cm×97cm 2015年

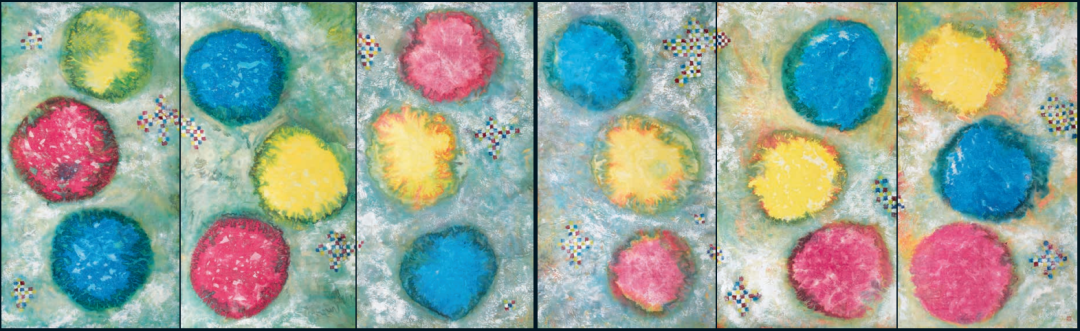

徐冬冬 《太极系列组画——迷失的快乐第Ⅱ号》

丙烯纸本 179cm×582cm 2008年

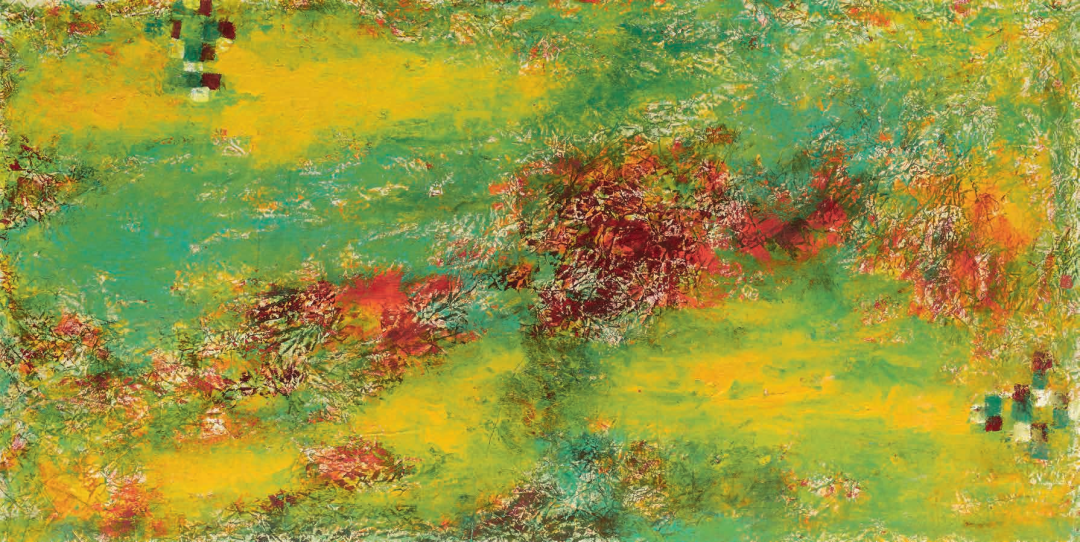

徐冬冬 《诗系列组画第三号——国风I 》

丙烯纸本 70cm×139cm 2003年

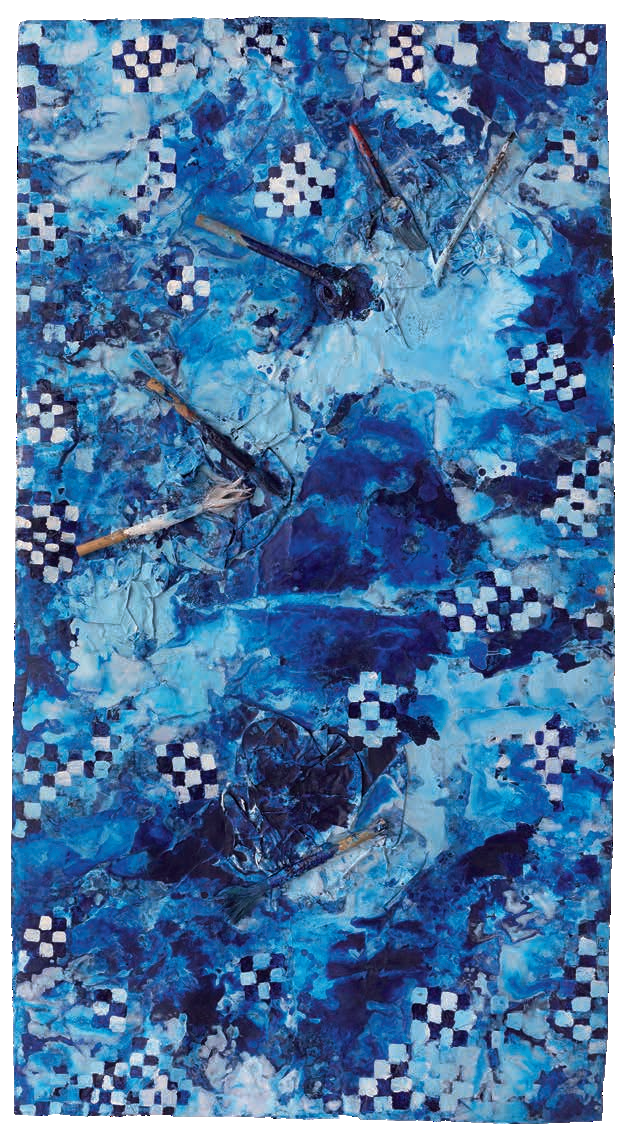

徐冬冬《音乐系列组画第二号》

丙烯纸本 179cm×96cm 2003年

徐冬冬 《云过松风》

设色纸本 55cm×49cm 1985年

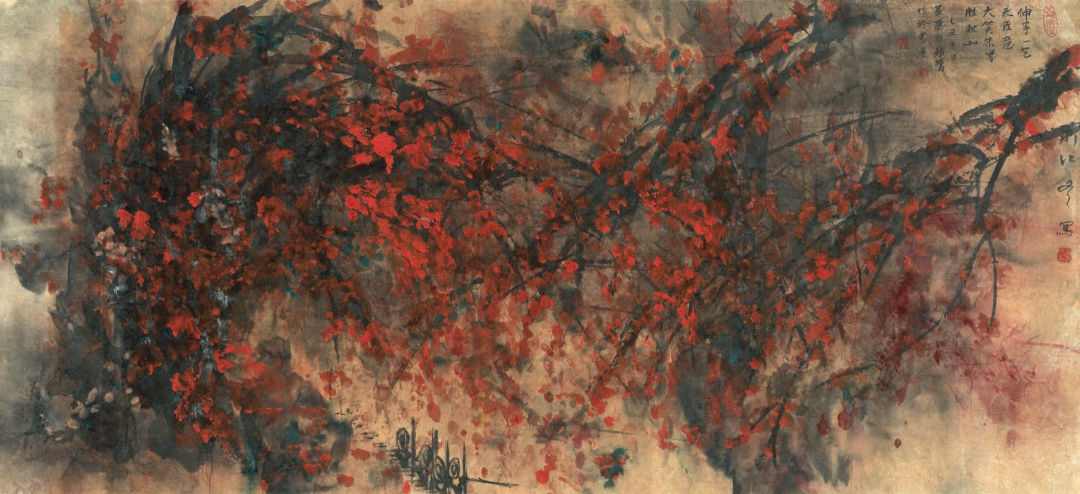

徐冬冬《秋风吹下红雨来》

设色纸本 68cm×137.5cm 1985年 中国美术馆藏

编辑 | 贺 玮

制作 | 殷 铄、刘根源

校对 | 安亚静

初审 | 殷 铄

复审 | 马子雷

终审 | 陈 明